「物語」には主人公なる者が不可欠です。

これまでここに挙げてきた小説作品では、それは田舎に住む少年(『たんぽぽのお酒』)、高校を中退したばかりの16歳(『ライ麦畑でつかまえて』)、疲れた私立探偵(『プレイバック』)、人間の言葉を喋る犬(『ピーナッツ・ブックス』、戦場から命からがら逃れた兵士(『武器よさらば』)だったりしました。

彼らを「性別」で括るなら、当然「男性主人公」となるわけですが、僕自身は「少女」が主人公の物語を心の何処かで強く希求していたように思います(その理由については、また別の機会に改めて考察してみたいです)。

具体的な年齢層は[幼少期から10代半ば頃]でしょうか。所謂「思春期」にあたる時期。「世界」がまだ社会性を帯びる前、「自己」と「他者」の境界がまだ曖昧模糊としている期間限定的年齢。

それで、この文章を読んでくださっている、あなたにお聞きしたいことがあります。

主人公が少女の小説/物語で心に残っている作品はありますか? もしあれば、ぜひ教えてほしいです。

自分に関して言えば、『モモ』(ミヒャエル・エンデ)。『不思議の国のアリス』(ルイス・キャロル)。『点子ちゃんとアントン』(エーリッヒ・ケストナー)。『ママ・アイラブユー』(ウィリアム・サローヤン)。『あしながおじさん』(ジーン・ウェブスター)。『オンディーヌ※』(ジロドゥ※厳密には人魚ですが……)ぱっと思い浮かぶのはそのくらいでしょうか。

そして少女を主人公に据えた小説作品で――あるいはそんなカテゴライズは不要なのかもしれないけれど――僕に圧倒的な衝撃をもたらした長篇小説が、本作『結婚式のメンバー』(カーソン・マッカラーズ)です。

数年前、この本を生家のクローゼットの中で読みながら(当時、同居猫に邪魔されないようにクローゼットの中で本を読むのが習慣でした)、激しい眩暈に襲われました。比喩や誇張ではけっしてなく。

何やら忘れていたことさえも忘れていたような感覚が胸の奥から焚き火の煙のように立ち上ってきて、頭がぐるぐる、視界がぐらぐら揺れました(同居猫はいぶかしげにクローゼットの中まで様子を見に来てうーうー唸っていました)。

僕は本作『結婚式のメンバー』にすっかり打ちのめされた、と言っても過言ではなかった。

こんな風に12歳の少女を、その心情を、彼女を包んでいた夏の空気と情景を、リアルに、夢想的に、蠱惑的に描いた作品に30歳を過ぎて、初めて出会った気がしました。そうか、小説にはこんなことができるのか……心底から驚愕し、畏敬の念をいだいた。

その描写は幻想的であると同時に写実的であり、耽美的であり、退廃的であり、詩的であり、絵画的と感じました。

しかし、この作品にこうした物言いをいくら連ねたところで、何を言ったことにもならないことは重々承知しています。

打ちのめされた作品について何か語ろうとする時、困ってしまうのはこれですね。この無力感というか敗北感というか……。

だって、こんな凄い小説に向かっていったい何を言えるというのだろう。「とにかく読んでみてください」以外に何を?

弱りました。ひとまず、『結婚式のメンバー』のあらすじを要約してみます。

兄とその新妻が挙げる結婚式。

それが自分を「ここではないどこか」へ連れ去ってくれることを強く信じていた12歳の少女フランキー・アダムズは、自分の名を「結婚式のメンバー」に相応しいものに変えようと、フランキーからジャスミンへと改名(自称)する。町を彷徨い歩く。式で着るエキセントリックなドレスを買い求め、黒人ベレニスと従兄弟ヘンリーと3人きり、毎日のように台所でカードゲームをしたり、食べたり、とりとめのないことを喋りまくったり——その他の奇矯きわまりない行動によって、自分でも掴めない衝動と謎の不安と期待が入り混じった「変てこな感じ」をどうにかやり過ごそうとしていた。

そして兄の結婚式の日がやってくる……。

上記の(いささか冗長な)あらすじを本の裏に印刷しても、おそらく誰の興も惹かないことでしょう。

言い分けがましいようですが、この小説において重要なのは物語の筋ではありません。

本書は12歳の少女が過ごしたひと夏を描いた作品ですが、ノスタルジックな感情を喚起する類いの作品でもありません。

そこにあるのは熾烈なまでの「描写の力」。これに尽きます。

本作のインパクトは、圧倒的な絵画を目の前にした時のそれに近いように思います。 これまで1度も観たこともないくらい緻密で、繊細で、観る人をその場所に時空を超えて移動させてしまうような見事な絵画に。

『結婚式のメンバー』には、1930年代、南部の『コロンバス』という小さな町における真夏の空気と、少女の心もようが完璧に描写されています。

でもそれを描写する視点は主人公の少女ではなく、作者マッカラーズでもありません。

三人称小説は「神の視点」で書かれなくてはならない——かつて何かの本で読みましたが、自分にはあまりぴんと来ませんでした。

しかし本書を読み終えた時、まっさきにこう思ったのです。「もし神が小説を書くとしたら、それはこんな小説かもしれない」と。

並外れて優れた作者やコンテンツのことを「あれは神」とか「神ってる」などと書かれているのをよく目にします。

あまりにイージーで、好きな物言いではありませんが、僕は本作を読んで、端的に「神!」と感じました。

それが「小説の神」ということなのか、遍在する(?)神なのかはわかりませんが……とにかく神の如き存在の息吹をこの小説の隅々まで感じたのです。

ここには過ぎゆく夏が、少女にたまたま訪れた、とくべつな、強烈で残酷な夏が、暴かれるように描写されています。(さっきから、同じようなことを針が飛んだレコードみたいに繰り返している気がしています……お許しあれ)

その「夏」というのは、四季のひとつの「夏」であると同時に、主人公フランキー・アダムズの人生におけるたった一度きりの夏です。

そう、人生において「一度きりの夏」がきっとあるのです。僕にもあったし、あなたにもあった。あるいはこれからやって来るかもしれない。その夏が終わってみないと、それが一度きりの夏であったことをけっして理解することができないような夏が。

もし本書が書かれなかったら、この夏が生まれることも、それが読まれることもなかったのだと思うと、空恐ろしい気持ちに襲われます。

「物語が書かれる」ということは、それが世界に現出し、未来永劫「残る」ということなのだ。

「本」とは、その物語が刻印されたことの象徴であり、物語を残すためのフィジカルな媒介物なのだ。

今作のページをめくるたびに、そんな当たり前のことを改めて実感し、背筋がぞくっとするのです。

かつて経験した「1度きりの夏」をまざまざと蘇らせてくれる。そんな『結婚式のメンバー』は、僕にとって唯一無二の小説です。これまでも、これからも。

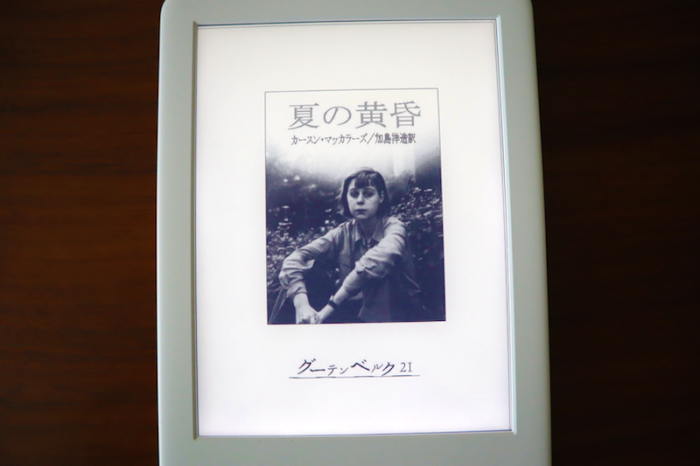

余談ですが、この文章を書く前に、幾度となく読んだ本作を旧訳版(『夏の黄昏』加島祥造訳)と新訳版(村上春樹訳)で2度ずつ読み返してみました。この圧倒的な小説の核にある「金粉」を、自分なりに掴みたいと思って。

でも、ダメです。どちらの訳もめっぽう素晴らしいという以外に、付け加えられることは今のところありません。

拙感想文を読んでる暇があったら、今すぐに本屋に走るか、電子書籍で(旧訳版はKindleでしか読めません)ぜひ読んでほしいとせつに願います。そして、この本を読んで何かしら感じるものがあったら、知らせてもらえると嬉しいです。

何だか、いつになく何を言ったこともなってない文章になってしまったような気がします。いたしかたなし。

ただ、いつの日か、こんな風に微細な色彩とリアルな空気と細やかな感情を描ききった、少女が主人公の小説を、この世に生を受けている間にきっと書いてみたい。僕は本書を読んで、そんな無体な目標を持つことができました。それは只管嬉しかった。

それにしても、カーソン・マッカラーズは、どうして若くしてこれほど神がかった小説を書けたのでしょう。

正直、「天才だったから」の一言で片づけてしまいたいところですが、最後に彼女の生い立ちと生涯について少しだけ触れておきたいと思います。

南部の田舎町に生まれ、それなりに裕福で幼少期からピアノが上手かったマッカラーズ(当時は違う名前でしたが、その名前を彼女は改名するほど嫌っていたようなので、ここには明記しません)は、プロのクラシック・ピアニストになることを待望されていました。

しかし、自分がピアニストではなくて小説家になりたいこと、いや、なりたいというより「ならなくてはならない」ということにある日気づきます。天啓、己の宿命を理解したと言うべきか。

彼女はそのことを両親に言い出すことが出来ないまま、両親から手渡されたなけなしのジュリアード音楽院の入学金を持って、ニューヨーク行きの列車に乗ります。

ところが、彼女はひょんなことからそのお金を全額失くしてしまうのです。

「プロピアニスト」という両親が描いていた青写真は無残にも1日のうちに消え去ることとなりました。

でもひょっとしたら、それは彼女が潜在意識で望んでいた成り行きだったのかもしれない、と我々は思わないわけにはいきません。

それというのも、彼女は大学に進む代わりに、アルバイトをしながらコロンビア大学の創作科で学び、1篇の長篇小説を書き上げたからです。処女作『心は孤独な狩人』。

この一大傑作でデビューしたマッカラーズはたちまち文壇の寵児となります。

しかし彼女は生まれつき、多くのやっかいな持病と精神的疾患を抱えていました(過度な喫煙と飲酒も彼女の心身を痛めていたようです)。また、彼女の同性愛的な傾向は彼女を次第にハードで生き辛い場所へと誘います。

配偶者の自殺や自らの心身の病との闘争を経て、本書を含む4冊の小説を書き終えた後、1967年、マッカラーズは50歳の若さでこの世を去りました。

もしも60歳になったマッカラーズや70歳になったマッカラーズ、80歳になったマッカラーズが小説を書き続けていたら……

そんなことを想像することは詮なきことですが、僕は老女になった彼女が描く小説を読んでみたかった。本当に、心からそう思わないわけにはいきません。カーソン・マッカラーズの魂と『結婚式のメンバー』と過ぎ去った(そして、今ここにある)夏に乾杯。