ふと、「好きな本について書いてみるか」などと思い立ち(誰に頼まれたわけでもないのですが…)本日も気ままにしたためております。

過去ログを読み返してみたら、或る年代のアメリカ産小説が3回も続いていたことに驚きました。意識していなかったけれど、若かりし頃に摂取した「古き良き時代のアメリカ小説」は思っていたよりずっと自分の内に根を張っていたようです。

そんなわけで、今回も「古き良きアメリカ小説」を。アーネスト・ヘミングウェイ『武器よさらば』。「古き良きも、古き良き」な純古典にあります。

でも、「ヘミングウェイ好き」とは、あまりおおっぴらに公言することでもないのかな……という気も少々して。

自分が学部生だった頃は、「ヘミングウェイ大好き」などと、無邪気に表明し辛いムードが漂っていたような気がする。あまりにもストレート、「まんま」すぎて。「あ、ああ、ヘミングウェイね。いいよね…」みたいな反応が返ってきそうで。

しかし彼の諸作品を読み返すたびに、やはり自分はヘミングウェイから如実な影響を受けているな、と改めて強く感じるのです。

「ありがち」な先入観

ヘミングウェイに初めて触れた19歳の時、とにかく「びびっ」ときてしまった。

それは、それまで遠巻きに見ていて、あまり良くない噂ばかり耳にしていた有名女子生徒(クラスは別)とたまたま廊下でぶつかってしまい、ふたことみこと言葉を交わしたら、その日から彼女のことばかり考えるようになってしまった……そんな出会い方だった。

それから少しずつ言葉を交わすようになり、やがて雨の中を1本の傘を分け合って一緒に帰るようになった。

『日はまた昇る』を初めて読んだ時の、清新な驚きは忘れられない。それは自分がずっと抱いていた「ヘミングウェイ」に対するイメージとずいぶんかけ離れていたから。

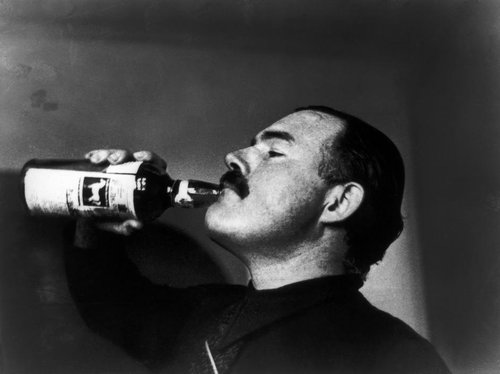

端的に言うと、それまでは「狩猟と釣りが好きなマッチョな男が酒を豪快に飲み、ハードボイルドに女性を口説き落とす……」みたいな「いかにも」な先入観を持っていたのである。

その偏見は(表面的には)当たっているところもなくはなかったけれど、内実はぜんぜん、まったく異なっていた。ヘミングウェイのどの作品でも、読めばすぐに了解できるはず。その本質がマッチョや勇敢とは異なった性質のものであることを。

ヘミングウェイの「弱さ」

ヘミングウェイ作品の主人公たちは、皆、弱い。危機をサバイブし、釣りと狩猟を好み、鯨飲するが、好きになった女性に対してはきわめて誠実で、情に篤く、醜態を晒すことも少なくない。

『日はまた昇る』における主人公の、対外的にはハード・ボイルドかつクールだが、心情を安易に言葉にしないことで、かえって思い遣りの深さが滲んでくるような、人間らしい語り口に惹かれる。表面上にぼんやり浮かんでいるものと、重たい錨のように底に沈んだ内面との乖離にも。

彼は戦争による後遺症に悩み(それは彼のシニカルで哀しみをたたえたキャラクターと不可分なものとなっている)、巨大な欠落感を抱えたまま(その気質はヘミングウェイの精神的支柱だったエズラ・パウンドにより「ロスト・ジェネレーション」と称された)、豪奢な狂騒と人間関係の渦にまみれた長い旅をくぐり抜け、かつての恋人を密かに想い続ける。

「もっともパリが美しかった時代」と言われていた頃のパリに住むニックが飲みまくる酒(ペルノー、シャンパン、ワイン)は、まだろくすっぽ酒を知らなかった自分には、あたかも「夢」そのもののように魅力的に見えたし、癖の強い登場人物たちが口にする台詞、行動様式、全てがリアルで小粋に感じた。

そして何よりも、そこに漂う30年代のパリの鮮やかで艶やかなムードがリアルに肌身に感じられるのだった。

スコット・フィッツジェラルドの妻、ゼルダは夫宛の手紙に当時(1930年代)のパリについて以下のように書いている。

——パリは楽しかった? 誰かに会った? 五時のマドレーヌ寺院はピンク色だった? 噴水がコンコルド広場の囲いの中に虚ろに上品に降り注いでた? チュイルリーの鉄格子越しにリヴォリ通りの列柱の向こうから青がじわじわ広がって、陽を浴びたルーヴルは灰色で金属的で、木々がカフェの頭上をむっつりと覆って、夜には明かりが灯って、ソーサーの触れ合う音と車の警笛がドビュッシーを奏でて——大好きなの、パリが。どうだった?(訳・森慎一郎)

しかし自分の心に深く沁み入ったのは、その優美なパリの描写やライフスタイルよりも、ヘミングウェイ作品が持つ抜本的な「弱さ」であるように思う。

僕はヘミングウェイ作品群を読む時、「父の不在」というキーワードを抜きにすることはできない。『アメリカ文学とは「父の不在」である』とは、これまたどこかで読んだことがあるようなフレーズだが、ヘミングウェイ作品を読んでいると、それを字面ではなく、実感として感じないわけにはいかない。

不在の父を求めることは、死と対峙することであり、死と対峙することは、「己を空しゅう」していくことだ。それはヘミングウェイより以前、例えばマーク・トウェイン『ハックルベリー・フィンの冒険』やホイットマンの詩篇からアメリカ文学に通底し、現代でも形を変えながらも、なお有効な主題である……そんな風に言い切ってしまって良いだろうか? わからない。

フィッツジェラルドとの対比

とにもかにくも、ヘミングウェイは、弱い。ヘミングウェイは、いつでも死を恐れている。ヘミングウェイは「死」によって、人生の一切合切が無に帰してしまうなら、「自己は死に対してどのように処すれば善いのか?」それを作品を通じて常に問うているように見える(本人に言ったら「頭がおかしいのか?」と言われそうだが)。

その点、当時一世を風靡した傑作小説『グレート・ギャツビー』の後にひっそりと刊行された長篇『夜はやさし』を読んで「なよなよしている」とヘミングウェイが評した(後に評価を改めているが)、件の作家スコット・フィッツジェラルドの方が、遥かに強く、死を超越した人物と僕には映る。

彼は避け難い凋落を意識しながら、常に死をしっかと見据え、酒に溺れても死への恐怖に溺れることはない。その作品群はヘミングウェイには描けない宗教的な、高潔な魂にみちている。

対してヘミングウェイの描く世界・空気は地上的で、ハードボイルド的なわかりやすい「男らしさ」と(そこから生まれる)クリスプで切れの良い文体で我々読者を現世的で、「タフでなければ生きていけない」リングの上へと誘う。

繰り返しになるけれど、そうしたイメージは、長らく僕をヘミングウェイから遠ざけていた。ヘミングウェイのほとんどの作品を読んだ今の自分にとって、ヘミングウェイは脆くて「なよなよ」していて、生という棒切れにどうにかしがみつく必死な人間そのものだ。さらに正確に言えば、ヘミングウェイは「父権的とは言い難い作風によって、自分にとって仮設的な父権を得た作家」ということになるのかもしれない。

『Farewell to Arms』2つの意味

「父」とは、自分とっては「弱さ」の象徴なのだろうか、ヘミングウェイを読んでいると何度も頭をよぎる。

この世界に生み落とされたことへの恐怖。この世界に殺されることへの恐怖。ヘミングウェイにとって、戦争とは逃れられない手(ARMS)であり、愛するものの腕(ARMS)であり、それらに手を振って「さよなら」を試みることが、「Farewell To Arms」なのだ。すなわち、このタイトルは2重の意味を持っている。戦争と、愛する者に同時に別れを告げること。その決意と哀しみと。

ヘミングウェイには4つの代表的な長編小説がある。『日はまた昇る』、『武器よさらば』、『誰がために鐘は鳴る』、『老人と海』。

それらタイトルを口にするだけで、気恥ずかしさが立ち上がってくるのを否定することはできない。だって、『武器よさらば』に『誰がために鐘は鳴る』ですよ。これほどタイトルが独り歩きしてしまっている小説があろうか。ヘミングウェイを1冊も読んだことのない人も、タイトルを挙げれば「はあ……タイトルはよく知ってます」みたいな反応が返ってくること請け合いである。さんざん手垢のついたそのタイトルはもはや空疎な響きさえある。

だけど今、本棚から引っ張り出してきた『武器よさらば』(ページはすっかり黄ばんでいて、ページをめくっているうちにばらばらになってしまいそうだ)を改めて繰ってみると、空疎どころか、当時と同じように震えるんである、心が。

この読書感想文(的エッセイ)において、本文からの引用はなるべく避けているのだけど、今回は止むに止まれず、懐かしのパラグラフを引用してみます。

ぼくは、夜と昼が同じでないことを知っていた。何から何まで別の姿になった。夜の出来事は昼間は存在しないから説明できないこと、ひとたび孤独を感じはじめると夜は孤独な人間には恐ろしい時間になりうることを知っていた。けれども、キャサリンといっしょにいると、夜も、ほとんど変わりがなかった。むしろ、夜のほうが良い時間でさえあった。

そして、さらに(改行することなく)続く。

もしこの世界に、あまりに大きな勇気をもって現れると、世界は、彼らをやっつけるために殺さなければならない。そして、もちろん、彼らは殺される。世界は、彼らをやっつけるために殺さなければならない。そして、もちろん、彼らは殺される。

「死の自覚」

僕がヘミングウェイから学んだ(いや、きっと実際には学べていないのだが)小さなアティチュードは、「死の自覚」なのかもしれないと思う。『武器よさらば』には、「愚者は1000回死ぬが、勇者は死ぬのは1度きりだ」という台詞がある。ヘミングウェイを突き動かしていたのは死への恐れとその自覚への渇望であり、それは作品を生み出す上でもっとも直截の原動力になっていたはずだ。

『老人と海』を書き終えた後のヘミングウェイの痛ましい最期を思うと、「死との向き合い方」は彼の人生を支配していた、というよりも人生そのものだったようにも思えてくる。多くの人にとって、自分にとっても、そうであるように。なればこそ、僕はこれからもヘミングウェイを読み続けるだろうし、未読の人に「ヘミングウェイ、わるくないよ」と奨めることを自分に禁じたくはない。これからもどうぞよろしく、ヘミングウェイ。(と、思わずひとりごちてしまった。)