或る小説は人の性格を、そして運命まで変えてしまう(余談だが、古代ギリシアでは「性格は運命である」と固く信じられてきた)。無論、そうした作品は生涯においてそう出会えない。2、3冊も出会えれば僥倖だろう。

『ライ麦畑でつかまえて』は僕にとって——おそらく人生で最初に出会った——人生を変えた(に違いない)1冊だ。

本作を何度も読み返していた若葉の頃は、40代になった自分を想像することが全くできなかった(また、したくもなかった)。しかし40代をとうに迎えた今でも、僕はこの本を時おり本棚から引っ張り出し、手に取ってしまう。

かつてどれだけ読んだかわからないこの小説のページをぱらぱらと繰っていると、じつに妙な感覚が立ち上ってくる。

まるで自分の影を何処かに置いてきてしまったような、何か取り返しのつかない選択をしてしまって、それをずっと引きずっているような。

あるいは財布に紛れ込んでいる、かつて旅した異国の硬貨を見つけた時のような……。

『ライ麦』は自分から買い求めたわけではなかった。

当時、諸々の事情で高校にほとんど通えなかった自分は卒業証明書が発行されず、大学受験が不可能になった。

翌年、週5日アルバイトと予備校通いしながらどうにか高校を卒業し、同年大学に合格したお祝いに、母がプレゼントしてくれた本の中の1冊であった。

その箱の中にはピンチョン『スロー・ラーナー』、ニーチェ『この人を見よ』、稲垣足穂『一千一秒物語』、もう1冊は忘れてしまった——が入っていたと記憶している(じつにバリエーションと示唆に富んだチョイスである)。

※※※※※

國學院大學哲学科入学後、英米文学科・山西治男教授の強烈な薫陶を受けた(その教えは今も濃く身に残っている)。

古典米文学の謎にみちた魅力を知り、シャーウッド・アンダソン『ワインズバーグ・オハイオ』、マーク・トウェイン『ハドリバーグを堕落させた男』などを課題図書として読まされ、その解釈に衝撃を受け、山西氏が翻訳していたチャールズ・ブコウスキー(『ホット・ウォーター・ミュージック』ほか)の優しくも暴力的な(あるいは暴力的で優しい)文章にノックアウトされた自分は、「ライ麦畑? 今更そんな軟派なもの読めるか」などと言いかねない、生意気な文学部1年生であった。

そして冬休みの大雪が降りしきっていたある日——きっとバイトも友人との約束もなく、暇だったのだろう——部屋の本棚からライ麦を手に取り、おもむろに読み始めた。

半日近くかけて読了すると、それまでサリンジャーを軽んじていた自分が間違っていたことをはっきり悟った。

そこには明瞭に「強く響くもの」があった。

だが本作は二十歳過ぎてから読んで、「響いた」などと公言するのはいささか気恥ずかしい類の小説だろう。

実際、「10代が通過儀礼的に読む古典青春小説」というイメージがあまりに強いし、僕自身もそんな作品と決めつけていた。

でも、二十歳の自分にもこの本は強く響いた。予想していたよりも遥かに強く。

では、この超古典的作品『ライ麦畑でつかまえて』がどのように強く響いたのか?

それこそ、この書評(のようなもの)の核になるべきなのだろうけど、それについては——さっきからうんうん頭をひねって奮闘しているのだけど——どうにも書けそうもないのです。

あるいは「ライ麦畑については何も書けそうもない」ということが、この文章の主題なのかもしれません。

おそらく当時の僕が感じたのは、この小説に通俗的につきまとっていたイメージ——失われつつあるイノセンスとか、「大人はわかってくれない」とか、「崖っぷちで子供をキャッチして生きていきたい」みたいなことではありませんでした(むしろほど遠い)。

それは自分の内に眠っていた「ホールデン的魂」を発見したような気分だったようにも思うし、自分がずっと目を逸らし続けていた自分の魂が、ひとつの物語によって肯定されたような喜びも伴っていたような気もします。

や、何かちょっと違うな……。

「たいていの読者にとって、あの小説はそういうものだ」。

とっくに本作を読み終えた大人たちは、したり顔で言うかもしれません。

確かに、この小説にはある種の人間に対して強く作用する、即効性のある危険物質が宿っているような気がします。

ジョン・レノンを射殺したマーク・チャップマンやビル・ゲイツばかりでなく、本作は時代を超えて多くの者たちに読み継がれ、決定的な(ときに致命的な)影響を与えてきました。

その影響力はゲーテ『若きウェルテルの悩み』に匹敵、あるいは凌駕するのではないでしょうか。

で、だからどうした?

ライ麦読後、僕は強烈な注射を打たれたばかりのような心地を感じながら、自分がはしゃいだ振りをしているだけで、内心では強い焦燥感と絶望に限りなく近い希望(あるいは希望に限りなく近い絶望)を抱いていることを悟った。そんな面倒な想いは、ときに「自傷することで己を尊ぶ」行為に人を駆り立てたり、自分自身と、外在する(ように見える)世界を二元的に対決させてしまったりする(したり顔でこんなことを書いている僕を、二十歳の僕はきっと軽蔑することだろう)。当時の自分は烈しい嫌悪感と焦燥感と虚無感を誤魔化すように、夜な夜なクラブをはしごし、大音量の音楽を浴び、慣れないバーでスコッチ・アンド・ソーダを飲みまくり、降り積もった真っ白な雪に倒れこみ、氷が張りそうなくらい寒い井の頭恩寵公園の池を泳ぐ鴨を眺め、名曲喫茶に入り浸ってクラシック音楽を聴き、夜中に回転木馬を見に行ったり、バスを乗り継いで知らない街で夜を明かしたり、デートをすっぽかされたり——表層レベルでもホールデンっぽいことを進んで行っていたように思う。限定された享楽的な日々の中で、後になったらおそらく「青春」と呼ばれるであろう時間を持て余し、ひたすら浪費していた大学生。何という愚かしさ、何という甘ちゃんボーイであろうか。しかし、「どうしようもなかった」。開き直るほかない。

きりがないから、このへんにしよう。

改めて読み返してみると、ほとんど何も書いていないようなものだ。

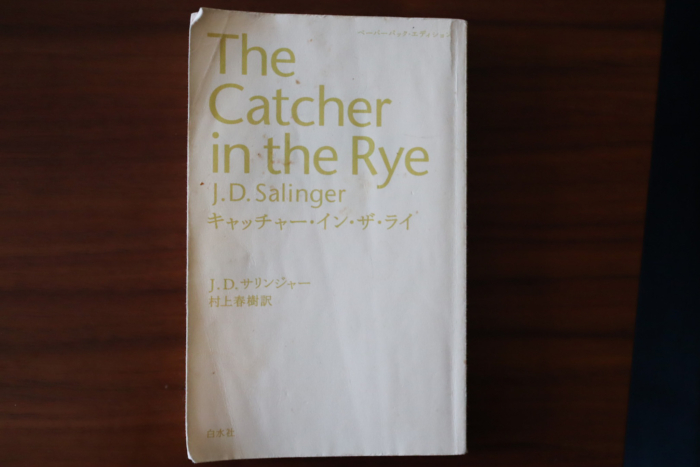

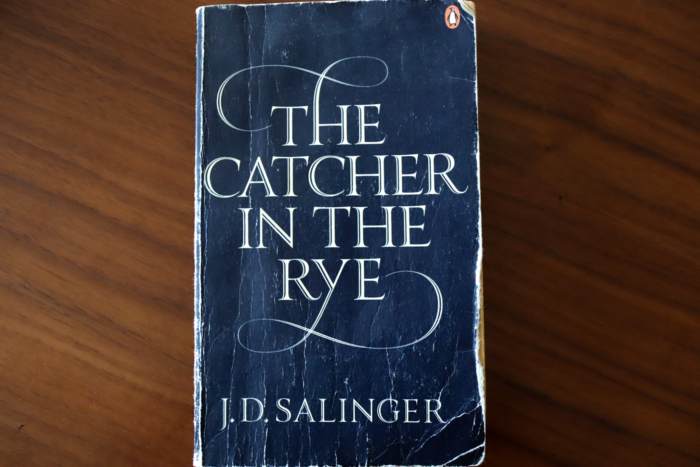

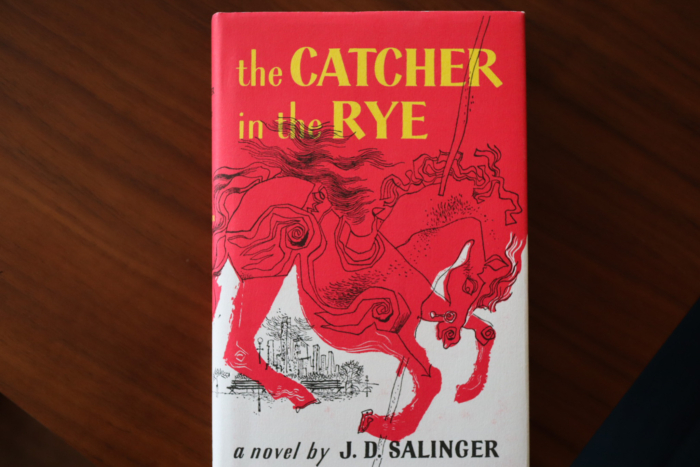

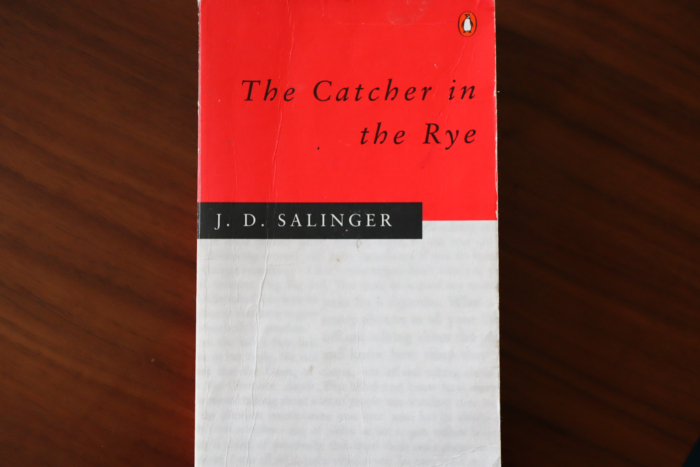

自分の所有しているライ麦畑書籍(当時、古本屋で見かけるたびに購入してしまった)の画像を貼りたくり、未だ煮え切らない気持ちをこぼしてみたに過ぎない。

ああ、1冊めから何と厄介な本を選んでしまったものか。

ライ麦はいつでも手の届くところにある。今も。

時おりおそるおそる引っ張り出して、適当にページを繰ってみる。通読する気にはどうもなれない。

歳を重ねれば少しは客観的に読めるかもしれないと思っていたけど、どうやらそうもいかないようだ。

何ページか繰って、深くため息をついてから、また本棚に戻す。

これからも『ライ麦』は僕にとってそんな小説であり続けるだろう。たぶんね。

追記①

現在北海道大学で教鞭を執る竹内康浩さんの著した『「ライ麦畑でつかまえて」についてもう何も言いたくない』『ライ麦畑のミステリー』は「副読本」などとはけっして呼びたくない、強烈な1冊だ。

本作は、ライ麦畑を文化人類学と神秘学の見地から剥き、隠れていた実を露にした。

竹内氏の為事は、「自身を構成した」と言えるほど大切な作品を解体し、客体化し、その作品に秘匿され、見逃されていた価値や作者の思いを歴史と学問を通じて再発見し、後世に伝えるという、じつに挑戦的かつ意義深い仕事である。ライ麦をさらに「豆剥き」されたい方、ぜひに。

追記②

当時僕に強く響いた『ライ麦』は、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』(村上春樹訳)ではなくて、旧訳野崎孝訳の『ライ麦畑でつかまえて』であることは強調しておく必要があるだろう。

自分は春樹翻訳作品を比較的好んで読んでいる読者だと思うが、この新訳に関しては、どうしても読了することができなかった。自分の内のホールデン・コールフィールドが激しく拒否してしまったというか。

訳そのものは旧訳よりも遥かに原文に近いと思うのだけど、この作品のもつめくらめっぽうな烈しさ、主人公の口がまわらなくなるようなせっぱ詰まり感(それが本作の核と感じる)が村上訳から感じられなかった。それが「刷り込み」と呼ばれるなら、そういうことなのだろう。

ただ、未読の方は数ページを読み比べてみて、自分に合うと感じた方を読まれると良いと思う(言うまでもないことだが)。

そして、できれば原書『Catcher In The Rye』にも触れて頂きたい。自分は30歳を過ぎてから原文で再読してみて、新鮮な気づきがたっぷりあった。そして今となっては、翻訳版を読む方が(何だか生々しくて)難しくなってしまった。そういうこともある。