フィッツジェラルド最後の長編小説『夜はやさし』(作品社)の巻末に添付された書簡集(おもにフィッツジェラルド、ゼルダ、編集者パーキンズの間に交わされたもの)に収められている、ゼルダがフィッツジェラルドに宛てた手紙——その全てが(彼女の置かれた精神状態はともかくとして)美しい。

とりわけ、パリの描写が素敵だ。パリを知らない僕の中に、1930年代のパリに宿っていたであろう、魔法のような輝き、宵闇の青色、そしてドビュッシーの淡い音色がじわじわ広がっていくように感じる。

ゼルダは書いている。

——パリは楽しかった? 誰かに会った? 五時のマドレーヌ寺院はピンク色だった? 噴水がコンコルド広場の囲いの中に虚ろに上品に降り注いでた? チュイルリーの鉄格子越しにリヴォリ通りの列柱の向こうから青がじわじわ広がって、陽を浴びたルーヴルは灰色で金属的で、木々がカフェの頭上をむっつりと覆って、夜には明かりが灯って、ソーサーの触れ合う音と車の警笛がドビュッシーを奏でて——大好きなの、パリが。どうだった?(訳・森慎一郎)

それで今、ドビュッシーのアラベスクが猛烈に聴きたくなっている。だが、そういう時に限って見つからない。

それでこれをかけた。

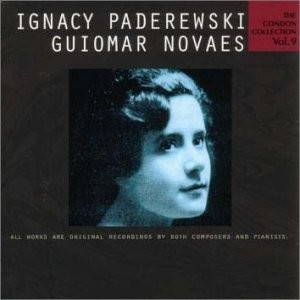

コンドル・コレクション。名だたる演奏家のリプロデューシング・ピアノに記録された音源をオーストラリアの音楽学者デニス・コンドルさんが40年(!)かけてコンパイルした、お宝的ピアノ演奏史大編集盤シリーズ(オリジナル版では滅多に聴けない演奏が良録音でたくさん入っている)。

ちなみにこの盤(vol.9)はイグナツィ・パデレフスキというポーランド生まれのピアニストが7曲。シューベルト「ウィーンの夜会」「セレナード(きけ、きけ、ひばり)」が暖かい夜霧のようにひたひたと心に沁み入ってくる。

そして、ギオマール・ノヴァエス。

ショパンのエチュード、メンデルスゾーン「春の歌」は当然、陶然とするほど(冗談ではありません)チャーミング、かつ澄んだ水のように流麗な演奏。

そして最後の「ブラジル国家による大幻想曲」(L.ゴットシャルク)がじつに興味深く。

昨今の演奏家による協奏曲verで聴くといささか気恥ずかしいほど大袈裟、大時代的に思えてしまうこの曲(開会式にはぴったりだろう)が、ノヴァエスの手にかかると、南国的浪漫と小粋な華やぎにみちる。メロディは南国的だけど、どうしてか、およそブラジルらしからぬ曲にも聴こえる。

ブラジル人であるノヴァエスはどんな気持ちでこの曲を弾いたのだろうか? 後半の流麗、しかし驚くほど強く、駆け抜けるような打鍵にはある種の愛国魂のようなものが宿っているのだろうか? とにかく格好良いです。

でも、パリの宵闇からは随分遠ざかってしまったな……いつかノヴァエスのドビュッシーが聴きたい。きっと、ゼルダ・フィッツジェラルドが思いを馳せるパリの喧騒にはノヴァエスのピアノが1番しっくりくるだろう……などと、まだ聴いていないにもかかわらず、思いこんでいる。