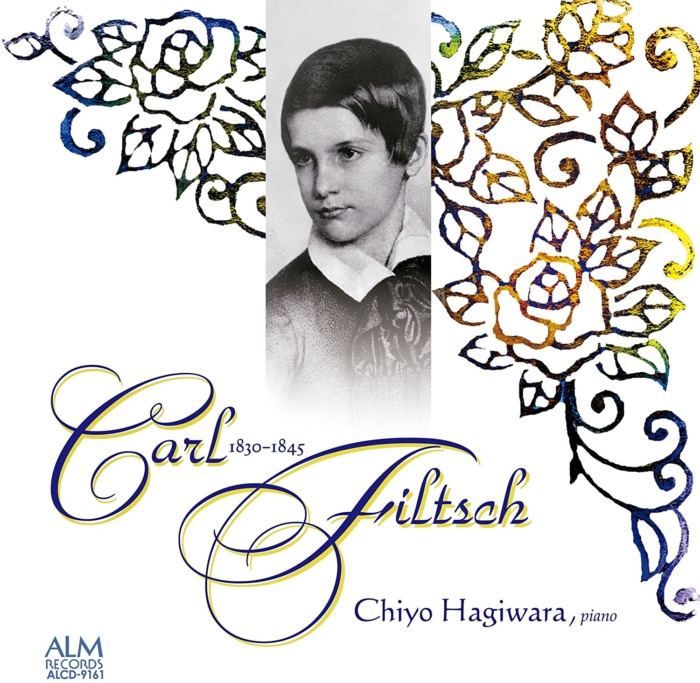

ルーマニアはトランシルバニア生まれのカール・フィルチュ。「作曲家」と呼ぶのも「ピアニスト」と呼ぶのもあまりしっくり来ないのは、彼があまりに早く夭折したことと無関係ではないだろう。

でも、そのようなこちらの違和感とは無関係に、彼は偉大な「音楽家」としてクラシックの歴史に今も変わることなく屹立しているように思う。

彼の師であるフレデリック・ショパンは「なんということだ! 私の曲をろくに聴いてもいないのに、この子は誰よりも私の音楽を理解している」と驚嘆し、フランツ・リストは後年、「もしあの若者が歩み出していたら、私は退かなければならなかっただろう」と溜め息混じりに漏らしたという。しかし、フィルチュは巨匠からの期待や人々からの賛辞など(おそらく)意に介さず、14歳の若さで足早にこの世界から立ち去った。肺結核であった。

我々が現在耳にすることができるのは、彼が生前に残した10数曲のピアノ曲(あるいは何処かにもっと眠っているのかもしれない)。それら楽曲はショパンを彷彿とさせるものもあれば、ショパンの敬愛したアイルランドの音楽家ジョン・フィールドの夜想曲を喚起させることもある。不思議に(と言うべきか)、チャイコフスキー的「北の情景」も見え隠れする。

ともあれ、10代半ばの少年が書いた楽曲とは思えないほどその音楽的クオリティはきわめて高い。

でも、僕が彼の曲を聴いていてもっとも打たれるのは、「無垢な諦念」とも言うべき精神がそのまま旋律になったかのような、誰も触れていない真っ白い雪のような(それはいつしかすっかり溶け去ることを約束されている)、柔らかな美しさだ。その1曲1曲にいち音楽家としての「オリジナリティ」が結晶となって立ち顕れている。ショパンの影響も、若すぎる夭折も、世評も一切合切無関係な場所に。

いつかの土曜日。年配のお客様に「ちょっとかけてみてくれ」と手渡された『カール・フィルチュの世界』。ピアニストは萩原千代。初聴きだったが、じつに「きりっ」としたタッチで、一音一音が心の襞に沁み入ってくるような潤いのある演奏だった。

今でも、カール・フィルチュの生み出した音楽が、僕の心のかなり奥まった場所で、小さくも、雪の結晶のようにクリアな像を結んでいる。